太陽光発電の基本!導入の全貌と流れを徹底解説

2025. 05. 22 | 家づくりガイド |

「電気代が年々高くなっていて、このままで大丈夫かな…」

「もし災害が起きたら、自宅の電力はどうなるんだろう?」

そんな不安を抱えながらも、太陽光発電って実際どうなの?と導入に踏み切れずにいる方は少なくないです。

今、太陽光発電は“環境のため”だけの選択ではありません。家計の防衛策として、災害対策として、そして賢い暮らし方のアップデートとして、多くの家庭で導入が進んでいます。

特に家づくりを検討している30〜40代のご家庭にとって、「電気をどうまかなうか」は、これからの暮らしに直結する大問題です。

今回は、設置前に知っておきたい太陽光の基礎知識から、メリット・デメリット、最新トレンドやメーカー比較、失敗しないポイントまでまとめました。

「わが家に本当に太陽光は必要か?」という問いに、正しい知識と判断軸を持って考えてみましょう。

≪この記事を読んでわかること≫

● 電気代を減らすだけじゃない、太陽光が“安心”と“自立”をもたらす理由

● 売電収入よりも「自家消費」を重視した導入が、現代の主流であり賢明な選択

● 設置には屋根の条件や構造強度の確認が必要不可欠

● 蓄電池や給湯器との連携で、発電効果を最大化できる

● チェックリストで、あなたの家に合うかが見えてくる

目次

- 1. 1. 太陽光発電の基本知識 ①太陽光発電とは?

- 2. 1. 太陽光発電の基本知識 ②メリットとデメリットを整理しよう

- 3. 1. 太陽光発電の基本知識 ③太陽光パネルの種類と特徴

- 4. 1. 太陽光発電の基本知識 ④自家消費と売電の違い

- 5. 2. 設置前に知っておきたいこと ①設置に適した屋根と方角は?

- 6. 2. 設置前に知っておきたいこと ②天候に左右される発電量

- 7. 2. 設置前に知っておきたいこと ③導入にかかる初期費用と補助金制度

- 8. 2. 設置前に知っておきたいこと ④メーカー選びと保証内容

- 9. 2. 設置前に知っておきたいこと ⑤家族構成や電力使用量との相性

- 10. 2. 設置前に知っておきたいこと ⑥他の省エネ設備との併用

- 11. 2. 設置前に知っておきたいこと ⑦太陽光パネルの荷重と構造計算の重要性

- 12. 3. 導入後の活用とメンテナンス ①発電量のチェックとモニタリング

- 13. 3. 導入後の活用とメンテナンス ②機器の故障や寿命のリスク

- 14. 3. 導入後の活用とメンテナンス ③メンテナンス費用の考え方

- 15. 3. 導入後の活用とメンテナンス ④蓄電池との併用メリット

- 16. 3. 導入後の活用とメンテナンス ⑤給湯器との連携による効率化

- 17. 4. 最新トレンドと今後の展望 ①ZEH(ゼッチ)との相性は?

- 18. 4. 最新トレンドと今後の展望 ②スマートハウスとの連携

- 19. 4. 最新トレンドと今後の展望 ③地域エネルギーとコミュニティ電力

- 20. 4. 最新トレンドと今後の展望 ④脱炭素社会と太陽光発電の役割

- 21. 4. 最新トレンドと今後の展望 ⑤太陽光発電の将来性と課題

- 22. 5. 失敗しないためのチェックリスト ①自分の家に適しているか

- 23. 5. 失敗しないためのチェックリスト ②家計に与える影響の試算方法

- 24. 5. 失敗しないためのチェックリスト ③導入後の満足度を高める工夫

- 25. まとめ

1. 太陽光発電の基本知識 ①太陽光発電とは?

太陽光発電とは、太陽の光エネルギーを直接電気に変換する再生可能エネルギーの代表格です。屋根に設置された太陽電池モジュール(パネル)で電気を作り、環境負荷を低減する持続可能な発電方法として広く普及しています。

発電の仕組みは「光起電力効果」に基づき、半導体に光が当たることで電流が発生し、それが電気として使える形になります。

パネルで発電した直流電力(DC)は「パワーコンディショナ(パワコン)」で交流(AC)に変換し、接続箱で安全に電力を管理します。余った電気は売電や蓄電池に回すことができます。

太陽光発電は動く部品が少なく故障が少ないという点でも優れており、静音性も高く、住宅地に適したシステムです。

シンプルで地球にやさしいこの仕組みは、省エネと家計の両立を実現する住宅設備として、一般家庭での導入が増加しています。

1. 太陽光発電の基本知識 ②メリットとデメリットを整理しよう

太陽光発電の導入を検討する際は、メリットとデメリットのバランスを見極めることが不可欠です。

主なメリットは、光熱費の削減と売電収入による経済効果。またCO₂削減による環境貢献も大きな利点です。

一方で、初期費用の高さや天候に左右される不安定性、制度変更による収益性の変動などがデメリットとして挙げられます。

蓄電池との併用や家電の使用タイミングの工夫によって、自家消費型の運用に切り替えることで、これらの課題に柔軟に対応できます。特に昼間に家にいることが多い家庭や、エアコンや調理家電などの使用頻度が高い家庭では、自家消費効果がより顕著に現れます。

さらに、電気料金は年々上昇傾向にあるため、太陽光発電で「電気を買わずに済む」効果は将来的にますます大きな価値を持ちます。特に燃料費調整額や再エネ賦課金が加算されている現状では、発電した電力の恩恵は大きいと言えるでしょう。

◎停電時の非常用電源としての役割

自然災害や事故などによって停電が発生した際、太陽光発電システムは家庭の非常用電源として大きな役割を果たします。特に、太陽光発電と非常用コンセントや蓄電池を組み合わせたシステムでは、停電時でも最低限の生活用電力を確保できます。

多くの家庭用太陽光システムには、停電時に使える「自立運転モード」が搭載されており、日中であれば太陽光から直接電力を得ることが可能です。照明、スマートフォンの充電、ラジオ、電気ポットなど、最低限の電気製品を使用できるのは大きな安心材料です。

また、蓄電池を併設している場合は、太陽光で発電した電気を貯めておくことができるため、夜間や天候の悪い時にも電力供給が可能になります。家庭用蓄電池の容量次第では冷蔵庫やテレビなども稼働可能で、災害時の生活維持に大きく貢献します。停電時に何をどのくらい使いたいかを事前にイメージし、システム選びに反映させることが重要です。

◎CO2削減などの環境的利点

太陽光発電は発電時に二酸化炭素(CO2)を一切排出しないため、地球温暖化の主因とされる温室効果ガスの削減に大きく貢献します。再生可能エネルギーの中でも、住宅規模で導入できる点から非常に実用性が高い手段です。

例えば、4kWのシステムを導入した場合、年間でおよそ1,400kg以上のCO2削減効果が期待できるとされています。これは杉の木およそ100本が1年間に吸収する量に相当し、家庭単位でも着実な環境貢献が可能となります。

また、環境配慮型住宅(ZEH:ゼロエネルギーハウス)などでは、太陽光発電をベースにエネルギー消費を抑えることで、家庭全体のCO2排出量を実質ゼロに近づけることができます。このような住まいは今後のスタンダードとも言える存在です。

さらに、太陽光発電の導入は「再エネ由来電力の拡大」という社会全体の目標にも直結しており、地域単位・国単位での再生可能エネルギー比率の向上にも貢献します。個人の選択が社会の未来に繋がるという点は、大きな意義があります。

このように、太陽光発電は単なる経済的なメリットにとどまらず、環境保護や持続可能な社会の実現といった広い視点でも重要な意味を持ちます。自宅のエネルギーをクリーンな方法で賄うことは、次世代への責任ある選択とも言えるでしょう。

◎メンテナンスの手軽さと耐久性

太陽光発電システムは、機械的に動く部分が少ないため、他の家電や設備と比較してもメンテナンスの手間が非常に少ないという特徴があります。基本的には、定期的な点検と簡単な清掃で長期間にわたり安定した運用が可能です。

通常の使用環境であれば、パネルの表面は雨によってある程度自動的に洗浄されるため、目立った汚れや落ち葉、鳥のフンなどがなければ特別な清掃は不要です。ただし、設置場所が山間部や海沿いなどの場合は、定期的なチェックが推奨されます。

各メーカーは、太陽光パネルにおいて25年〜30年の出力保証を設けていることが一般的であり、製品自体の耐久性は非常に高い水準にあります。中には40年近い寿命を期待できる製品も登場しており、長期投資としての信頼性も高まっています。

一方で、パワーコンディショナーは10〜15年程度での交換が一般的とされており、長期間の運用には中間メンテナンスが必要です。保証期間や交換費用をあらかじめ確認しておくことが、安心して使い続けるためのポイントです。

定期点検については、4年に1度の法定点検を含め、業者による年次点検を導入する家庭も増えています。状態のチェックとともに、発電効率の確認やシステム異常の早期発見ができるため、長寿命化に寄与します。

1. 太陽光発電の基本知識 ③太陽光パネルの種類と特徴

太陽光パネルには「単結晶シリコン」「多結晶シリコン」「薄膜型」などの種類があります。

単結晶パネルは高効率で省スペース向き、多結晶パネルはコストパフォーマンスが高く普及型、薄膜パネルは軽量で特殊な屋根に適しています。

さらに最近では、カラー対応や屋根一体型などデザイン性を重視した製品も登場しています。

屋根の形状や方角に応じて、発電効率・価格・見た目のバランスを考慮し、最適なパネルを選びましょう。

1. 太陽光発電の基本知識 ④自家消費と売電の違い

発電した電力は「自家消費」と「売電」のどちらにも活用できます。

自家消費とは、太陽光発電で作られた電気を家庭内でそのまま使用する方法です。たとえば、日中に冷暖房や家電を稼働させている場合、その電力を太陽光でまかなうことで電力会社からの購入電力量を削減できます。

一方売電は、使いきれずに余った電力を電力会社に販売する仕組みです。日本では「FIT制度(固定価格買取制度)」によって、一定期間、決まった価格での買い取りが保証されていましたが、現在はその価格が年々低下傾向にあります。

そのため電気料金が高騰する昨今では、昼間に使う電力を太陽光でまかない、夜間の電力は蓄電池や深夜電力を活用する自家消費+蓄電の組み合わせが今後のスタンダードとなりつつあり、経済的にも有利とされています。

自家消費と売電のバランスを考えることは、導入前の重要な判断材料です。特に将来のライフスタイルや電力使用パターンに応じた運用戦略を立てることが、最大限のメリットを引き出すカギとなります。

南側の大開口木製サッシからは日射をたくさん取り入れ、屋根には太陽光パネルも設置したオール電化住宅「Hikari Hill Hut」

2. 設置前に知っておきたいこと ①設置に適した屋根と方角は?

屋根の向きと形状は、太陽光発電の効果を大きく左右する重要な要素です。

理想は南向きで30度前後の傾斜。日照時間が長く、年間を通じて安定した発電が見込めます。

東・西向きでも使い方次第では有効で、電力使用のピーク時間帯に合えばむしろ効率的な場合もあります。

片流れ屋根や切妻屋根は設置しやすく、寄棟屋根などは工夫が必要です。

重要なのは、屋根の形状・方角・面積に合わせた最適なレイアウトを提案できる業者を選ぶことです。丁寧な設計が、発電効率とコストパフォーマンスを左右します。

2. 設置前に知っておきたいこと ②天候に左右される発電量

晴天時には効率よく発電できますが、曇りや雨、雪の日には発電効率が著しく低下します。これは自然エネルギーゆえの宿命ともいえます。

特に梅雨時期や冬の日本海側の地域では、日照時間が短くなるため、思ったほど発電できない日が続くことも珍しくありません。そのため、年間を通じた平均発電量を基に導入計画を立てることが重要です。

また、落葉樹の影や隣家の建物の影、積雪によるパネルの被覆なども発電量に影響を与えます。これらの「日射障害」も、設置前にきちんと確認・対策しておく必要があります。

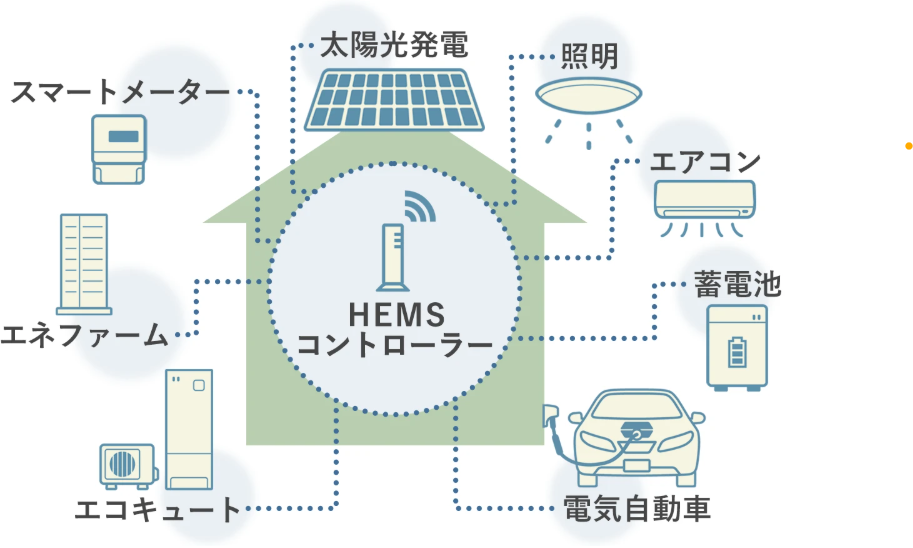

日射量の変動に対応するためには、蓄電池との併用や、HEMS(家庭用エネルギー管理システム)を活用したエネルギーマネジメントが効果的です。これにより、発電量の不安定さをある程度補うことができます。

天候依存の性質を理解し、過度な期待を抱かずに実際の運用環境に合わせた設計・運用を行うことで、太陽光発電のパフォーマンスを最大限に引き出すことができます。

2. 設置前に知っておきたいこと ③導入にかかる初期費用と補助金制度

一般的な住宅用太陽光システム(4〜6kW程度)の導入費用は100万〜150万円程度が目安となります。この費用には、太陽電池モジュール、パワーコンディショナー、架台、電気工事、設計費用などが含まれます。

蓄電池を併設する場合は、さらに50〜150万円程度の追加費用がかかることもありますが、自治体の補助金や国の支援制度を活用することで、コストを抑えることができます。

※補助金には申請期間や対象条件が設定されているため、事前の情報収集と早めの手続きが大切です。

近年では、リースやPPA(電力購入契約)といった初期費用を抑える導入方法も登場しており、「設置費用ゼロ」で始めることも可能です。ただし、月々の支払いが発生するため、総費用と比較しての判断が必要になります。

長期的な視点で見ると、初期費用の回収は約8〜12年が目安とされ、以降は「実質無料の電気」が得られると考えることができます。設置環境、使用電力の量、電気料金の単価、売電価格などによって大きく左右されますが、費用対効果を冷静に判断することが、後悔しない導入の鍵となります。

2. 設置前に知っておきたいこと ④メーカー選びと保証内容

メーカー選びは発電性能・耐久性・価格・サポート体制の総合評価が必要です。

パナソニックやシャープ、京セラなどの国内大手に加え、長州産業やネクストエナジーも住宅向けで高評価。海外メーカーではカナディアンソーラーやマキシオンが高出力・高耐久で人気を集めています。

技術向上により各社の出力効率は変わらないレベルになりましたが、出力保証や製品保証に違いがあります。

■メーカー比較表(参考)

シャープ:多様な屋根形状に対応可能。日本国内で長年の実績を持ち、技術力と信頼性の高いメーカー。厳しい気象条件にも耐えられる設計や、発電状況をリアルタイムで把握できるモニタリングサービスがあります。

長州産業:日本の気候や住宅事情に合った高品質な製品づくり。寄棟屋根や複雑な形状の屋根にも対応可能な小型・台形パネルをラインアップ。

ネクストエナジー:高性能・低価格・充実した保証を兼ね備えた、コストパフォーマンスに優れた製品を展開する国内企業。初期投資を抑えつつ高性能なシステムを導入したい方や、長期的な安心感を求める方に最適。太陽光パネルのリユースとリサイクルにおいて、業界を先導する取り組みも展開。

カナディアンソーラー:世界的な生産規模を持ち、高出力・高効率の製品が特徴です。日本市場向けにも適合した製品ラインナップがあり、コストと性能のバランスを求める方に適しています。

いずれのメーカーを選ぶにしても、自宅の環境や予算、ライフスタイルに最も合った提案を受けることが大切です。カタログスペックだけでなく、保証内容や施工体制も含めて総合的に比較検討しましょう。

2. 設置前に知っておきたいこと ⑤家族構成や電力使用量との相性

太陽光発電を導入する際に重要な検討材料となるのが、家庭の「電力使用量」と「ライフスタイル」です。家族構成や在宅時間帯、電化製品の使用状況によって、自家消費の比率や経済効果が大きく変わってきます。

たとえば共働きで日中家を空けることが多い家庭では、発電した電気をあまり使えず余剰電力が売電に回りやすくなります。現在の売電単価を考えると、自家消費率が低くなり、節電効果も限定的になる傾向があります。

一方で、在宅勤務が多い家庭や、小さな子どもや高齢者が在宅している家庭では、日中の電力使用量が多く、太陽光発電との相性は良好です。電気代を大きく削減できる可能性があります。

また、オール電化住宅では、昼間の電力需要が高いため、太陽光発電の導入による効果がより大きくなります。特に、給湯・調理・冷暖房を電気でまかなっている家庭では、自家消費によるメリットが明確です。

重要なのは、現在の電気使用量だけでなく、今後のライフスタイルの変化も見据えて導入を考えることです。子どもの成長、在宅勤務の増加、二世帯化など、ライフステージに応じたシミュレーションが有効です。

2. 設置前に知っておきたいこと ⑥他の省エネ設備との併用

太陽光発電の効果を最大化するには、他の省エネ設備と組み合わせて使うことが非常に有効です。単体でも光熱費削減に寄与しますが、連携させることで家庭内のエネルギー効率は飛躍的に向上します。

代表的な組み合わせの一つが「蓄電池」です。発電した電気を夜間に使えるようにすることで自家消費率を高め、停電時の非常電源としての備えにもなります。また、電気代が高い時間帯の使用を避けるピークシフトにも有効です。

次に挙げられるのが「HEMS」です。家庭内のエネルギー使用状況をリアルタイムで可視化し、無駄な電力消費を抑えることで、発電した電気を効率よく利用する手助けになります。

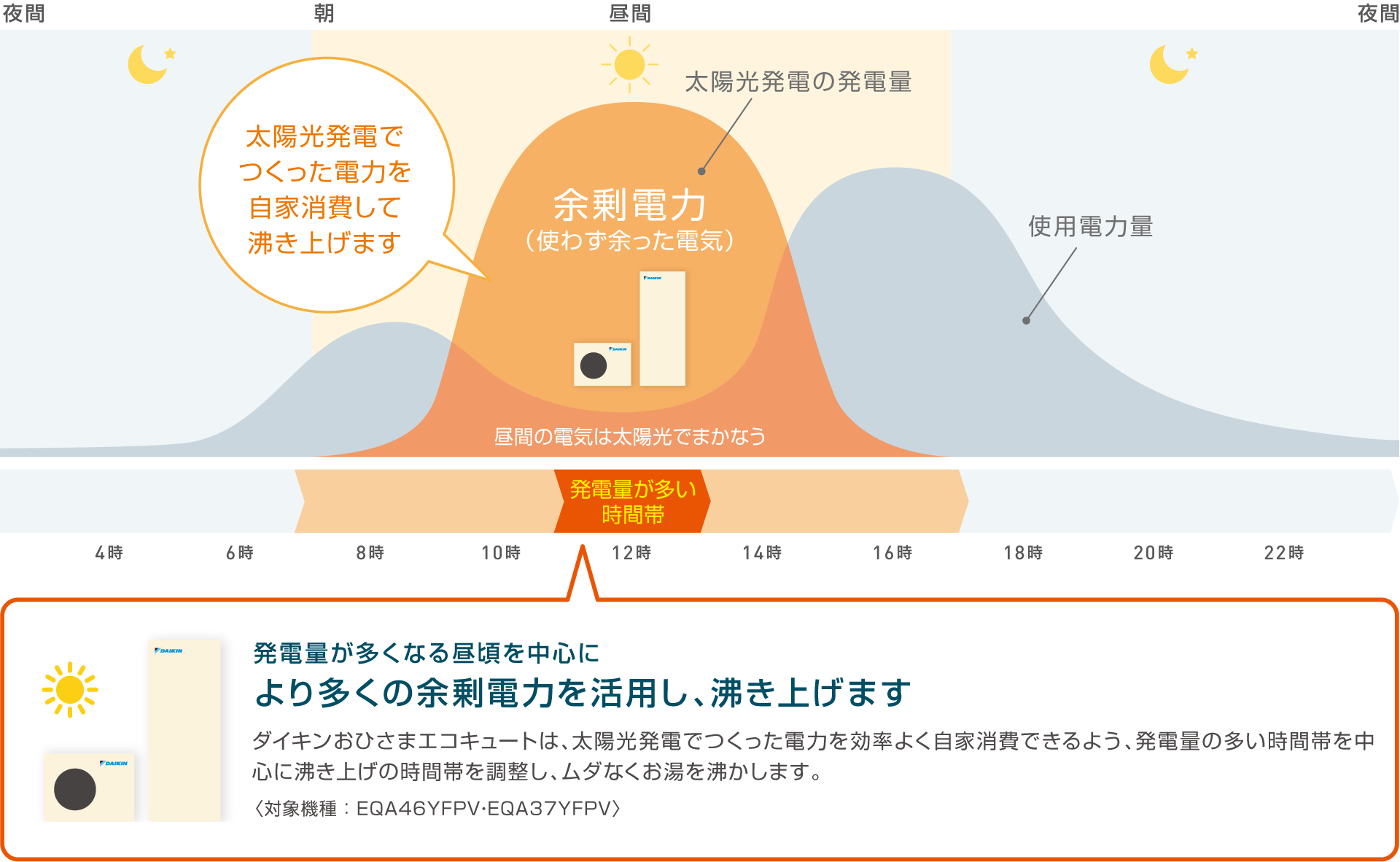

また、給湯器も重要な連携機器の一つです。「エコキュート」や「エコワン」など、電気やガスの効率的な利用を実現する給湯器は、太陽光との相性が良く、昼間の安い電力でお湯を沸かすなどの活用が可能です。

さらに、断熱性能の高い住宅や高効率な冷暖房設備と組み合わせることで、総合的なエネルギー消費の最適化が図れます。省エネ住宅としての評価も高まり、補助金対象となることもあります。設備の連携こそが、これからのスマートライフの鍵です。

HEMS(Home Energy Management System)は、家庭のエネルギー使用状況を「見える化」し、省エネルギーや快適な生活を支援するシステム。インターネットにつながる機器の情報を集約して、消費エネルギーをグラフや使用料金の形にして表示します。スマートフォンと連携して、家の外から遠隔制御できたりと便利な機能を提供します。 (画像:朝日新聞)

2. 設置前に知っておきたいこと ⑦太陽光パネルの荷重と構造計算の重要性

太陽光パネルは1㎡あたり10〜20kg程度の荷重があり、数十枚設置することで数百キロの重さが屋根に加わることになります。屋根の耐荷重性能を確認せずに設置すると、建物の安全性に影響する恐れがあります。

この追加荷重に対して、既存の屋根や下地構造が十分に耐えられるかどうかは、事前にしっかりと確認すべき重要なポイントです。特に築年数の古い住宅や増改築を行っている住宅では、構造耐力にばらつきがある場合も少なくありません。

そこで必要になるのが「構造計算」です。太陽光発電の設置にあたっては、建築士や専門技術者による構造上の安全性の検証が求められます。荷重だけでなく、風圧や積雪の影響も加味した設計が必要です。

太陽光発電を長く安全に使うためには、「電気のこと」だけでなく、「建物の構造」にも目を向けることが重要です。導入後の安心を得るためにも、安全性の確保は最優先事項です。

3. 導入後の活用とメンテナンス ①発電量のチェックとモニタリング

太陽光発電は設置して終わりではありません。導入後の運用こそが成果を左右します。

モニタリングシステムを使えば、発電量・使用量・売電量をリアルタイムで可視化でき、省エネ意識の向上にもつながります。

データを継続的に確認することで、異常の早期発見や、使用パターンの最適化が可能になります。

さらに、HEMSや蓄電池、EV(電気自動車)との連携で、より高度なエネルギー管理が実現します。

家庭でのエネルギー自立を高め、家計と環境の両立を実感できる運用が期待できます。

3. 導入後の活用とメンテナンス ②機器の故障や寿命のリスク

太陽光発電は基本的に故障が少ない設備ですが、完全にノーメンテナンスというわけではありません。

パネルの汚れや破損、配線の劣化、パワーコンディショナの故障など、見えにくい不具合が発電効率を下げてしまうことも。

特に注意が必要なのは「パワーコンディショナー(パワコン)」です。この機器は重要な役割を担っていますが、一般的に寿命は10~15年程度とされ、パネルよりも早く交換が必要になります。

太陽光パネル自体は20~30年の出力保証がついていることが多く、長寿命である反面、出力が年々わずかに低下していく“劣化”も考慮する必要があります。この劣化は緩やかですが、長期的な発電量に影響を与えるため、導入前に確認しておくべきポイントです。

また、突発的な落雷や台風による物理的損傷など、自然災害によるトラブルも考えられます。そのため、火災保険や動産保険の特約でカバーできるかどうかも確認しておくと安心です。

故障リスクを最小限にするためには、信頼できるメーカーの製品を選ぶこと、そして保証期間と内容をよく確認することが重要です。稼働していない等の異常に気づいたら早めに施工業者やメーカーに相談し、データをもとに点検依頼を行いましょう。

3. 導入後の活用とメンテナンス ③メンテナンス費用の考え方

太陽光発電の維持費は低めですが、ゼロではありません。

パワーコンディショナの交換は20〜30万円程度の出費を見込んでおきましょう。※多くの製品が15年保証です

蓄電池を導入している場合は、さらに10年〜15年ごとの更新コストが加算されます。

導入時に長期保証や補助金制度を活用し、トータルコストの抑制を図ることがポイントです。

3. 導入後の活用とメンテナンス ④蓄電池との併用メリット

太陽光発電+蓄電池の組み合わせは、電力自給率を大きく高めることができます。発電した電気を夜間に使用でき、非常時のバックアップ電源としても有効です。

電気代の高い時間帯を避けて使うことで、電力コストの削減にもつながります。

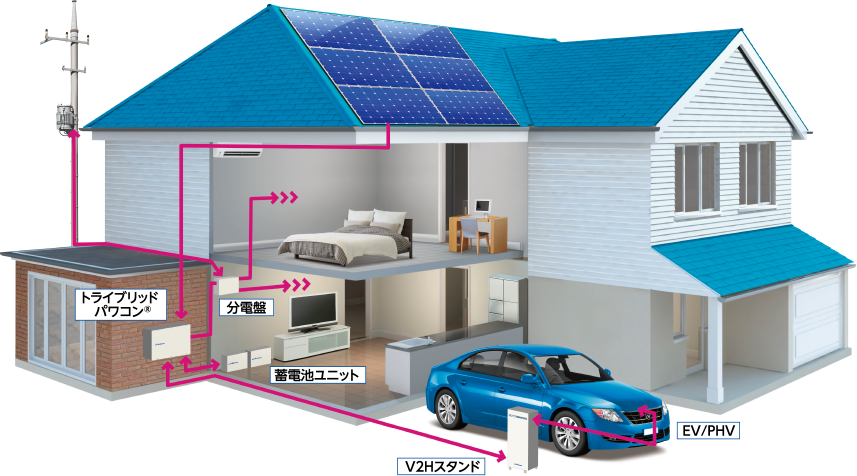

さらに、トライブリット蓄電システムを導入すれば、EVとの連携も可能となり、次世代のエネルギー管理が実現します。

導入費は高額ですが、環境貢献と災害対策の価値を加味すれば検討の価値は十分にあります。

トライブリット蓄電システムは、太陽光発電・蓄電池・電気自動車(EV)の3つのエネルギーを1つのシステムで管理・連携します。発電した電気を蓄電池に貯めて、夜間や非常時にも利用したり、電気自動車に充電したりできます。 (画像:ニチコン)

3. 導入後の活用とメンテナンス ⑤給湯器との連携による効率化

太陽光発電の効果を最大限に活かすには、「給湯」分野との連携が非常に有効です。なかでも、電気を使ってお湯をつくるおひさまエコキュートや、電気とガスのハイブリッド給湯器であるエコワンとの組み合わせは、エネルギー効率・コスト・環境性のバランスが非常に優れています。

おひさまエコキュートは、太陽光発電で作られた電力を使って昼間にお湯を沸かし、夜間に使えるように貯めておく仕組みです。通常の深夜電力利用型と異なり、自家消費比率を大きく高めることができ、光熱費の削減効果が非常に高くなります。電気代の高騰が続く中、経済的にも環境的にもメリットが大きい選択です。

太陽光発電でつくった電力を自家消費して、主に昼間に沸き上げを行うおひさまエコキュート。

環境に配慮しながら、効率的にお湯を沸かして電気代節約にも貢献します。 (画像:ダイキン)

一方のエコワンは、必要に応じてガスを補助的に使いながら、基本は電気でお湯をつくるハイブリッド型。発電量が足りない日や冬場の湯量不足にも柔軟に対応できるため、オール電化に不安がある家庭にも適しています。災害時にはガスのみでも給湯可能な点も、安心感につながります。

これらの給湯システムを太陽光発電と連携させることで、昼間の余剰電力を効率的に活用し、電力の無駄を最小限に抑えることができます。HEMSやタイマー設定で自動制御すれば、手間なく最適な時間に運転させることも可能です。生活スタイルに合わせた設定により、さらに効率的な運用が期待できます。

導入コストはかかりますが、給湯というエネルギー消費の大きな部分を自給できることの価値は非常に高いです。太陽光発電を単体で考えるのではなく、住宅のトータルエネルギー計画として、太陽光+蓄電池+給湯器をワンセットで検討することで、これからの脱炭素・高騰するエネルギー価格への備えになります。

4. 最新トレンドと今後の展望 ①ZEH(ゼッチ)との相性は?

ゼロエネルギー住宅「ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)」は、断熱・省エネ・創エネの3本柱で構成される次世代住宅です。

太陽光発電は創エネの中心として、ZEHの必須要素となっています。

昼間の発電で冷暖房や給湯をまかない、光熱費ゼロ生活を実現できる点で、太陽光との親和性が非常に高く、災害時の電力確保や環境負荷の低減にも貢献する、持続可能な住まいの象徴です。

国や自治体の補助金支援を受けられるケースも多く、導入コストを抑える効果も期待できます。

今後の住宅設計では、ZEHと太陽光のセット導入が標準となっていく流れです。

4. 最新トレンドと今後の展望 ②スマートハウスとの連携

スマートハウスは、IoT技術を活用して家庭内の照明や冷暖房などの設備機器を制御し、住宅全体のエネルギー管理を最適化する仕組みです。

HEMSと太陽光発電を連携させることで、発電・消費・蓄電のバランスを自動で制御できます。

発電量が多い日中に家電を稼働させたり、料金の安い夜間に蓄電するなど、エネルギーを賢く使えるのが特徴です。

AIが暮らしのパターンを学習し、自動制御を最適化してくれるシステムも登場しています。

環境と家計の両立だけでなく、防災力や見守り機能も兼ね備えた次世代住宅が広がっています。

4. 最新トレンドと今後の展望 ③地域エネルギーとコミュニティ電力

地域で発電し、地域で使うというエネルギーの地産地消の考え方が注目されています。

自治体や住民が協力し、地域内に発電所を設置して電力を融通する「コミュニティ電力」が各地で広がっています。

非常時の防災力を高めるほか、地域経済を循環させる取り組みとしても有効です。

再生可能エネルギーを「つくる・つかう」だけでなく、「分け合う」時代が到来しています。

4. 最新トレンドと今後の展望 ④脱炭素社会と太陽光発電の役割

2050年カーボンニュートラルの目標に向けて、太陽光発電は脱炭素の柱と位置付けられています。

CO₂を出さずに発電できるという性質は、火力発電に代わる存在として注目されています。

ZEH・再エネ・EVとの連携により、家庭単位でも気候変動対策に貢献できます。

企業や自治体もRE100・SDGsなどの目標に基づき、積極的な導入を進めています。

個人の行動が社会全体を変えるという認識のもと、太陽光導入は今後ますます価値を増していくでしょう。

4. 最新トレンドと今後の展望 ⑤太陽光発電の将来性と課題

技術革新が進み、変換効率の向上や製造コストの低下によって、今後もますます導入しやすくなると見込まれています。

また、建材一体型や、パネルの透明化、軽量化といった新技術の進展により、従来設置が難しかった場所への導入も可能となりつつあります。これにより、設置自由度が高まり、都市部や集合住宅への展開も期待されています。

一方で、課題も存在します。たとえば、使用済みパネルのリサイクル体制や、設置地域における景観や土地利用との調和といった社会的受容性、系統連系の技術的制約など、普及拡大には乗り越えるべき壁もあります。

また、制度的な側面でも、FIT制度の終了や補助金の縮小などにより、従来のような「売電ビジネスモデル」から「自家消費+スマートマネジメント型」への転換が求められています。これは新たな価値創出のチャンスでもあります。

太陽光発電は今後、単なる「発電機器」から「エネルギーの自律化を実現するインフラ」へと進化していくでしょう。その成長には、技術だけでなく制度・社会の後押しと、私たち一人ひとりの意識変革が求められます。未来を見据えた導入が重要です。

太陽光・HEMS・電気自動車充電設備・エコワン等の省エネルギー設備でZEH+住宅を取得した『彩葉の家』

5. 失敗しないためのチェックリスト ①自分の家に適しているか

まず確認すべきは、設置する屋根が太陽光発電に適しているかという点です。

理想的なのは南向きで30度程度の傾斜がある広めの屋根ですが、東・西向きでも十分な発電が可能です。

影の影響・隣家との距離・建物の高さもチェックポイントです。

また、日中の在宅時間や電力使用パターンも重要で、昼間に多く電力を使う家庭ほど自家消費効果が高まります。

専門業者による現地調査と日照シミュレーションで、より正確な判断が可能になります。

5. 失敗しないためのチェックリスト ②家計に与える影響の試算方法

太陽光発電の効果を数値で捉えるには、「年間発電量」×「電気代」で概算するのが基本です。

例えば年間4,000kWh発電し、そのうち2,500kWhを自家消費すれば、電気代節約は約75,000円程度。

さらに、1,500kWhを売電し、16円/kWhで計算すれば、売電収入は24,000円になります。

合計で年約10万円の効果があれば、15年で150万円、初期費用の回収が現実的に見えてきます。

将来の電気代上昇や、蓄電池の導入有無による変動も考慮して、複数シナリオでの試算をおすすめします。

5. 失敗しないためのチェックリスト ③導入後の満足度を高める工夫

導入したあとに「やってよかった」と思えるかどうかは、日々の使い方と意識次第です。

昼間に電力を集中して使う生活スタイルに変えるだけで、自家消費率は大きく向上します。

スマート家電やHEMSを使えば、発電と連動した効率的な運用が可能になります。

また、家族全体で発電量や電力使用量を共有することで、節電意識も高まり、満足度が持続します。

こまめな点検や清掃で設備を長持ちさせることも、結果的に「投資回収率の向上」につながります。

まとめ

太陽光発電は、単に光熱費を削減する設備ではなく、「住まいの在り方」や「暮らし方そのもの」を見直すきっかけになります。

仕組みや費用、補助制度、設置条件、信頼できるメーカー、そして導入後の活用とメンテナンスまで、幅広い観点からの検討が成功へのカギとなります。

日常的なモニタリングや定期点検など、導入後の工夫次第で満足度も効果も大きく変わるのが太陽光発電の特徴です。

今や太陽光発電は、ZEHやスマートハウス、トライブリット、地域エネルギーなどと連動し、「自分でエネルギーをつくり、使い、管理する」時代の中心的な存在となっています。

地球環境や災害対策、そして脱炭素社会の実現に向けて、一人ひとりの行動が未来を変える力を持っています。

導入前には構造計算での安全性確認を行い、長期的に信頼できる体制で準備することが大切です。

太陽と共に生きる家づくりを考え、自分たちに合ったエネルギーの選択を始めてみませんか?