新築住宅の固定資産税をラクに計算!必要な情報を徹底解説

2025. 09. 05 | 家づくりガイド |

家を持てば必ず発生する固定資産税。

しかし制度は複雑で、「いくらになるの?」「軽減措置ってなに?」「納付の流れは?」と疑問を抱えたまま、通知書を待つしかない…という方も少なくありません。

ですが、固定資産税は「難しい税金」ではなく、ルールさえ理解すればおおよその金額が把握できます。

本記事では、固定資産税の仕組み、建物や土地の評価額の決まり方、軽減ルール、都市計画税との関係を整理しました。

≪この記事を読んでわかること≫

・固定資産税は 「評価額 × 1.4%」 を基本に算出される

・新築住宅は、一般住宅で3年間・長期優良住宅で5年間の軽減措置がある(ただし面積制限有り)

・評価額は工事請負金額ではなく、各自治体が「再建築価格方式」で計算する

・土地には恒久的な軽減(小規模住宅用地6分の1、一般住宅用地3分の1)があり、税負担を大幅に減らせる

目次

- 1. 1-1. 固定資産税の基礎知識:固定資産税とは何か?

- 2. 1-2. 固定資産税の基礎知識:新築住宅における課税の特徴

- 3. 1-3. 固定資産税の基礎知識:土地と建物、それぞれの課税対象

- 4. 1-4. 固定資産税の基礎知識:課税の流れと評価のタイミング

- 5. 2-1. 新築住宅に適用される軽減措置とは:対象となる住宅の条件をチェック

- 6. 2-2. 新築住宅に適用される軽減措置とは:新築住宅用地に対する優遇措置

- 7. 2-3. 新築住宅に適用される軽減措置とは:軽減期間終了後の注意点

- 8. 3-1. 実際に固定資産税を計算してみよう:必要な情報と資料を集めよう

- 9. 3-2. 実際に固定資産税を計算してみよう:建物の評価額はどう決まる?

- 10. 3-3. 実際に固定資産税を計算してみよう:土地の評価額とその算定方法

- 11. 3-4. 実際に固定資産税を計算してみよう:計算式に当てはめてみよう

- 12. ◎建物評価額の目安

- 13. ◎固定資産評価額と実際の建築請負金額の違い

- 14. ◎都市計画税の目安

- 15. ◎土地の固定資産税の目安

- 16. 3-5. 実際に固定資産税を計算してみよう:計算のポイントと注意点

- 17. まとめ

1-1. 固定資産税の基礎知識:固定資産税とは何か?

固定資産税とは、土地や建物などの不動産に対して毎年課される地方税のことです。毎年1月1日時点での不動産の所有者に対して、市区町村が課税主体となって徴収します。税金の使い道としては、自治体の行政サービス(道路整備、ごみ処理、教育など)の財源となっており、地域インフラの維持と運営に欠かせない存在です。

対象となるのは「固定資産」と呼ばれる資産で、そのうち最も一般的なのが土地・家屋(建物)です。なお、償却資産(事業用の設備や機械など)も対象に含まれますが、この記事では住宅に関係する土地・建物の課税について解説します。

固定資産税の税額は、「課税標準額 × 税率」というシンプルな計算式で算出され、税率は全国一律で1.4%とされています。(※ただし、条例により変更も可能。神奈川県内では現時点で全て「1.4%」採用)

住宅に対しては、一定の軽減措置が設けられており、新築住宅や長期優良住宅などは一定期間、税額が軽減される制度があります。これにより、税負担を抑えながらマイホームを維持できる仕組みになっています。

固定資産税は毎年発生するランニングコストのひとつで、住宅ローンの返済と同様に、長期的な支出として見込んでおくことが大切です。購入時だけでなく、住み始めた後の維持費を見据えた資金計画が、安定した暮らしには不可欠です。

1-2. 固定資産税の基礎知識:新築住宅における課税の特徴

新築の場合、固定資産税には特別な軽減措置が適用されます。これは、住宅取得時の税負担を軽減し、家を建てやすくするための支援策です。特に初めて住宅を取得する方にとっては、大きな節税効果があるため、制度の仕組みを正しく理解しておくことが大切です。

軽減措置の対象となるのは、新築された住宅の建物部分です。土地には別の軽減制度が適用されますが、ここでは建物に関する軽減について説明します。

住宅の固定資産税は、建物評価額に対して税率1.4%がかかりますが、新築の場合は一定期間その半分である0.7%の税率に軽減されます。

この軽減が適用される期間は、一般の新築住宅で3年間、長期優良住宅で5年間です。

例えば、評価額が2,000万円の場合、通常は年間28万円の税金がかかるところ、軽減期間中は14万円で済みます。この差額は数年単位で見ると大きく、軽減制度の有無が家計に与える影響は非常に大きいといえます。

ただし、この軽減措置が適用されるにはいくつかの条件があります。

まず、住居として使用される建物であることが前提です。また、床面積が50㎡以上280㎡以下である必要があり、これを超えると軽減が受けられません。さらに、軽減対象となるのは1戸あたり120㎡までという上限があるため、延床面積が120㎡を超える部分には通常税率1.4%がかかります。

例えば、150㎡の住宅を新築した場合、最初の3年間は120㎡分が0.7%、残り30㎡分が1.4%で課税されます。

面積によって税率が分割される仕組みになっているため、課税面積と軽減範を正確に把握することが大切です。

この軽減措置は自動的に適用されるのが原則ですが、長期優良住宅の認定を受けた場合は、所有者による自治体への申告手続きが必要です。認定通知書などを添付して「固定資産税減額申告書」を提出すると、5年間軽減が受けられるようになります。自治体により提出期限や必要書類が異なり、期限を過ぎると、軽減措置が受けられなくなることがあるため、早めの準備と確認が重要です。

なお、一般の新築住宅(3年間軽減)の場合は、自治体が登記情報をもとに自動的に適用するのが一般的ですが、内容に誤りがあれば修正申告が必要です。納税通知書を受け取った際に、軽減が反映されているかを必ず確認することが重要です。

このように、軽減措置を正しく受けるためには、申告期限を守ること、必要書類を揃えること、自治体ごとのルールを確認することが不可欠です。せっかくの優遇制度を逃さないためにも、家を建てる段階から税金の仕組みにも目を向けておきましょう。

1-3. 固定資産税の基礎知識:土地と建物、それぞれの課税対象

固定資産税は、土地と建物のそれぞれに対して別々に課税されます。つまり、1つの住宅を所有していても、土地と建物の評価額が個別に算出され、それぞれに税率が適用されます。これにより、合計の税額は「土地の税額」+「建物の税額」という形になります。

土地については、用途によって評価方法が異なりますが、住宅用地であれば一定の軽減措置が受けられます。特に、200㎡以下の「小規模住宅用地」は、課税標準額が6分の1に軽減され、200㎡を超える部分については3分の1に軽減されます。この軽減は住宅が建っている限り継続されるため、建物のような年数制限はありません。

一方、建物(家屋)は、「再建築価格方式」に基づき評価されます。これは、同じ建物を今建て直した場合にかかる費用をベースに評価額を決める方式で、建築時の仕様や面積、構造などが大きく影響します。これは、単純に「建築費=評価額」となるわけではなく、国の基準に沿った細かい積み上げ計算によって決まります。

また、建物は年数の経過とともに評価額が下がるため、築年数が古くなるほど課税額も少なくなる傾向があります。

1-4. 固定資産税の基礎知識:課税の流れと評価のタイミング

固定資産税は、毎年1月1日時点の不動産所有者に対して課税されます。この日を「賦課期日(ふかきじつ)」といい、その時点で土地や建物を所有していれば、その年の税金を納める義務が生じます。たとえ1月2日に売却しても、その年の税金は前所有者の負担になります。

固定資産税の評価額は、市区町村が行う「評価替え」によって見直されます。通常は3年に1度の評価替えが行われ、土地や建物の価格変動が反映されます。

新築住宅の場合は、建物が完成した時点でまず市区町村による調査が入り、その情報をもとに初年度の評価額が個別に決定されます。この初年度評価額を基に、軽減措置が適用されるかどうかも判断されるため、正確な申告や確認が重要です。

評価額は、建物の構造(木造・鉄骨造など)や仕上げの仕様(外壁材、床材、窓ガラスの種類など)によっても異なります。特に、高気密・高断熱仕様、太陽光発電、蓄電池などの高性能設備がある住宅は、評価額が高くなりやすい傾向があります。

このように、固定資産税の課税は「1月1日所有者」「評価替えの時期」「新築時の調査」といった複数のタイミングによって決まっていきます。

2-1. 新築住宅に適用される軽減措置とは:対象となる住宅の条件をチェック

新築住宅の固定資産税 軽減措置を受けるためには、いくつかの明確な条件を満たしている必要があります。

最も基本的な条件は、自己の居住用であることです。つまり、居住実態があることが必要で、別荘やセカンドハウス、空き家状態のままの住宅などは原則として対象外です。登記上は新築でも、実際に住んでいなければ軽減措置は適用されません。

次に重要なのが床面積の条件です。戸建て住宅の場合、50㎡以上280㎡以下であることが必須です。この条件を満たさないと、いかに立派な住宅であっても軽減措置は受けられません。

また、併用住宅(店舗や事務所との併設)の場合には、住宅部分の床面積が全体の1/2以上であることが条件となります。たとえば、1階が店舗・2階が住宅というような建物でも、住宅部分の占める割合が高ければ軽減措置の対象になる可能性があります。ただし、用途の確認は自治体の審査が必要です。

さらに、登記のタイミングも重要です。新築登記が完了していなければ、固定資産台帳に登録されず、軽減措置の手続きが進みません。建築完了後は速やかに建物登記を済ませることが大切です。

以上のように、新築住宅の軽減措置には複数の要件が設けられており、1つでも漏れると対象外となる可能性があります。設計段階から条件を意識しておくことで、建築後に慌てずに済むでしょう。

2-2. 新築住宅に適用される軽減措置とは:新築住宅用地に対する優遇措置

固定資産税の軽減措置は建物だけでなく、「土地(住宅用地)」にも適用されます。

住宅を建てる目的で使用されている土地は、「住宅用地」として特例評価の対象となり、税負担が大きく軽減されます。これは、新築に限らず、すでに住宅が建っている土地にも共通して適用される制度です。

具体的には、「小規模住宅用地」と「一般住宅用地」の2つに区分され、それぞれに軽減割合が異なります。

小規模住宅用地とは、住宅1戸につき200㎡以下の部分を指し、その部分の課税標準額は6分の1に軽減されます。一方、200㎡を超える部分(一般住宅用地)は3分の1に軽減されます。

例えば、敷地面積が250㎡で戸建て住宅が1戸建っている場合、200㎡は6分の1、残りの50㎡は3分の1の軽減が適用されます。

この優遇措置を受けるためには、住宅が登記されており、実際に居住していることが原則です。また、住宅が複数戸ある場合や、土地が共有名義である場合は、戸数ごとに按分された面積で判断されます。そのため、二世帯住宅や賃貸併用住宅の場合は、計算がやや複雑になることもあります。

注意点として、土地の軽減措置は建物の軽減とは異なり、期間の制限がなく恒久的に適用される点が特徴です。ただし、住宅の用途が変更されたり取り壊された場合には、住宅用地としての特例が解除され、通常の税率が適用されるため、変更があった際は速やかに自治体に届け出る必要があります。

2-3. 新築住宅に適用される軽減措置とは:軽減期間終了後の注意点

固定資産税の軽減措置は、新築住宅にとって大きなメリットですが、軽減期間が終了すると突然税額が跳ね上がるという側面もあります。一般の新築住宅で3年間、長期優良住宅で5年間、という期間限定の措置のため、それ以降は建物全体に通常税率 1.4% が適用されます。

特に評価額が高めの注文住宅や長期優良住宅の場合、軽減措置によって抑えられていた部分が一気に戻るため、固定資産税の増加額が、年間で数十万円に及ぶ可能性があり、家計への影響が大きくなります。

軽減終了後の税額に備えるためには、軽減措置を受けている間から資金計画を立てておくことが重要です。例えば、軽減措置で浮いた分の税金を「積立」しておくことで、軽減終了後の負担に備えることができます。また、定期的に税額の見直しをする習慣をつけることも、将来的なトラブル回避に繋がります。

たとえば、家屋評価の見直し請求(不服申立て)などの手段もありますので、知識を持つことで、税額を抑えるための方法がないかを検討することも有効です。

また、固定資産税の評価額は 3年ごとに一斉に見直し(評価替え) が行われます。軽減終了と評価替えが重なると、税額がさらに上昇することもあります。評価替えのタイミングを把握し、その年の前後で支出を調整するなどの工夫も効果的です。

※直近では 令和6年度(2024年度) が評価替えの年でした。次は令和9年度(2027年度)になります。

このように、軽減措置は一時的な優遇制度であるため、終了後の「反動増」への備えが非常に重要です。これから家を建てる方や購入する方は、軽減期間だけでなく、その後のランニングコストにも目を向け、賢く住宅を維持していく意識が求められます。

3-1. 実際に固定資産税を計算してみよう:必要な情報と資料を集めよう

固定資産税の税額を自分で概算するには、いくつかの基本情報や資料が必要です。自治体から届く納税通知書を待たなくても、事前におおよその税額を知ることで資金計画が立てやすくなり、軽減措置の影響などもシミュレーションしやすくなります。

まず必要となるのは、「建物の固定資産評価額」です。これは市区町村が家屋調査などをもとに決定しますが、建物の構造や延べ床面積、使用している資材、住宅性能などからおおよその再建築価格を算出し、それが評価額となります。

次に必要なのが、「土地の固定資産評価額」です。土地については、評価額が3年ごとに見直されるため、過去に発行された納税通知書や、自治体の資産税課に問い合わせることで金額を把握できます。また、土地の用途(住宅用地かどうか)に応じて、6分の1や3分の1の軽減措置が適用される点も重要です。

そのほか、都市計画税(最大0.3%)は市街化区域内にある住宅に追加で課税されるため、該当する場合はその税率も調べておく必要があります。(※神奈川県内では、現時点ですべての自治体で0.3%を採用しています)

3-2. 実際に固定資産税を計算してみよう:建物の評価額はどう決まる?

建物の固定資産評価額は、「再建築価格方式」に基づいて算定されます。

再建築価格は、建物の構造(木造・鉄骨造・RC造など)、延べ床面積、間取り、屋根・外壁の仕上げ材、設備機器などをもとに、国の「固定資産評価基準」に従って評価されます。

新築住宅の場合、完成直後の評価額が最も高く、その後の経過年数に応じて3年ごとの評価替えで減額されていくのが一般的です。

評価額の計算は、市町村の職員による「家屋調査(※1)」をもとに行われます。新築住宅が完成すると、資産税課の担当者が現地を訪問し、間取りや仕様、建材の種類、設備の有無をチェックします。この情報をもとに、各部材ごとの評価単価を積み上げて、最終的な再建築価格を算出します。

評価額は、同じ延べ床面積の住宅であっても、使用される素材や性能によって大きく変わります。例えば、断熱性能が高く太陽光パネルを備えたZEH住宅は、一般的な建売住宅に比べて評価額が高くなる傾向にあります。

(※1:家屋調査は現地調査が基本でしたが、コロナ禍の感染拡大防止のため、多くの自治体で調査員の立ち入りを控える・短時間化するなどの対応がとられました。現在は多くの自治体で現地調査が再開されていますが、内部調査を省略するケースもあり、「図面提出+外観調査」のみで、必ずしも室内に入らないケースも多いようです。)

3-3. 実際に固定資産税を計算してみよう:土地の評価額とその算定方法

土地の固定資産税も建物と同様に、「評価額」をもとに算出されます。

土地の評価額は、市町村が定める「固定資産評価基準」に基づき、原則として「地目」「利用状況」「形状」「接道条件」などを踏まえて個別に決定されます。

評価額の基礎となるのが「路線価方式」です。これは、道路に面した土地1㎡あたりの価格(路線価)に土地面積を掛けて評価額を算出する方法で、主に市街地や住宅地で用いられます。郊外や山間部では、近隣の取引事例を参考にする「標準宅地比準方式」が用いられることもあります。

住宅用地の場合、「小規模住宅用地」として200㎡以下の部分は課税標準額が6分の1に、200㎡を超える部分は「一般住宅用地」として3分の1に軽減されます。

実際の土地評価額も、3年ごとに見直される「評価替え」の年に調整されます。土地の評価額は、建物と違って「築年数による減価」がないため、地価の変動が税額に直結します。住宅取得時はもちろん、将来的な地価動向や用途変更などにも注意を払いながら、資産価値と税負担のバランスを意識することが大切です。

3-4. 実際に固定資産税を計算してみよう:計算式に当てはめてみよう

固定資産税の税額は、建物と土地それぞれの評価額に基づいて「課税標準額 × 税率(1.4%)」で計算します。これに加え、土地には住宅用地の軽減、建物には新築住宅の軽減措置が適用される場合があり、それらを正確に計算に反映させることで、実際の税負担をより正確に把握できます。

◎建物評価額の目安

① 再建築価格の算出

建物の構造(木造・鉄骨造・RC造)、延床面積、間取り、設備、仕上げ材などを基に、国が定める単価表から再建築価格を算出します。

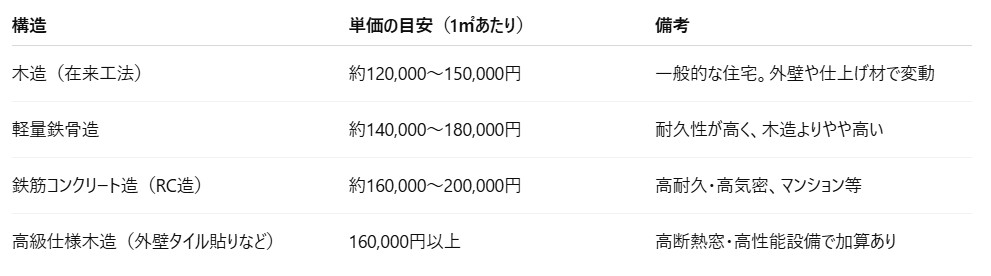

※2024年前後の一般的な目安(実際は自治体が基準に基づいて細かく設定します)

国の「固定資産評価基準」に基づく住宅用の単価表(抜粋イメージ)

この単価目安は、次のような要素によってさらに加算されます。

・仕上げ材:外壁(塗り壁)、床材、内装、窓ガラスの種類など。高性能ほど高評価。

・最新設備:太陽光発電、蓄電池、床暖房などが加算要因。

・高性能:高断熱・高気密・ZEH仕様など断熱性や耐震性などが高い場合、評価額も高くなる傾向。

・高級仕様:外壁タイル貼り、無垢材フローリング、大型窓ガラスなども評価額が高くなる傾向。

② 経年減点補正の適用

建物は年数が経つと劣化していくため、「減価率(経年減点補正率)」が適用されます。新築時は100%ですが、築年数が経過するごとに割合が下がり、評価額も減少していきます。

新築:100%

10年:約70〜75%

20年:約50〜60%

30年以上:約30%前後

③ 需要・形状補正

需要が少ない特殊用途住宅や、形状が標準と異なる場合に補正されます。

例:店舗兼住宅、地下室付き住宅など。

④ 最終評価額の決定

上記を踏まえて固定資産課税台帳に登録。これが固定資産税の基準となる評価額です。

よって、新築時の建物評価額は次の計算式で算出されます。

評価額 = 再建築価格 × 減価率(経年減点補正率) × 各種補正

新築時は経年による減価がないため、再建築価格 ≒ 評価額となります。

●計算例1-木造2階建て・延床面積100㎡の一般住宅(建売など)の場合●

延床面積 :100㎡(約30坪)

再建築単価(木造標準住宅):15万円/㎡ と仮定

再建築価格 :100㎡ × 15万円 = 1,500万円

経年減点補正 :新築のため100% → 評価額は1,500万円

固定資産税(標準税率1.4%):1,500万円 × 1.4% = 21万円/年

※軽減措置(一般3年間・長期優良住宅5年間):120㎡以下なので全て軽減対象

→ 1,500万円 × 0.7% = 10万5,000円/年

軽減措置で年間10万5,000円の節税、 3年間では31万5000円(長期優良住宅なら5年間で52万5000円)の節税効果があります。

●計算例2-木造2階建て・延床面積150㎡の高性能住宅の場合●

延床面積 :150㎡(約45坪)

再建築単価(木造高性能住宅):18万円/㎡ と仮定

再建築価格 :150㎡ × 18万円 = 2,700万円

経年減点補正 :新築のため100% → 評価額は2,700万円

固定資産税(標準税率1.4%):2,700万円 × 1.4% = 37万8,000円/年

※軽減措置(一般3年間・長期優良住宅5年間):120㎡分は軽減対象で半額(0.7%)、30㎡分は通常課税(1.4%)

→ 面積按分による評価額の内訳を出します。

評価額2,700万円 × (120/150) =2,160万円 が軽減対象、残りの2,700万円 × (30/150) =540万円 が通常課税。

これらにそれぞれの税率をかけて、課税額を計算します。

軽減対象部分:2,160万円 × 0.7% = 15万1690円、通常課税部分:540万円 × 1.4% = 7万5600円 となり、建物全体の固定資産税額は22万7,290円/年となります。

年間約15万円の節税、 3年間では約45万円(長期優良住宅なら5年間で約75万円)の節税効果があります。

※実際の評価額は、国の評価基準と市町村の家屋調査によって決まります。

◎固定資産評価額と実際の建築請負金額の違い

多くの方が戸惑うのが、「建築請負金額(工事費用)と固定資産評価額が一致しない」という点です。実際には、請負金額よりも評価額が低く算出されることが一般的です。

その理由は以下の通りです。

・固定資産評価基準の単価は全国一律の基準であり、市場価格(実際の工事費)より低めに設定されている

・請負金額には設計料、現場管理費、会社経費なども含まれている

・評価額はあくまで「建物の再建築価格」のみを反映するため、総工費=評価額にはならない

評価額は「課税の基準」として計算された金額であり、必ずしも実際の建築費や資産価値をそのまま反映しているわけではありません。納税通知書の評価額が請負金額より低いからといって「間違い」ではなく、制度上の正しい算定結果といえます。

◎都市計画税の目安

固定資産税とセットで課税されることが多いのが「都市計画税」です。市街化区域内に土地や建物を所有している場合に課される税金で、その税収は道路、公園、下水道などの都市基盤整備に使われます。

都市計画税の税率は、法律で上限が0.3%と定められており、多くの自治体ではこの上限いっぱいの0.3%が採用されています。たとえば、評価額1,500万円の住宅であれば、都市計画税は1,500万円 × 0.3% = 4万5,000円/年となります。

土地にも都市計画税がかかるため、総額はさらに増えます。

◎土地の固定資産税の目安

●計算例-土地220㎡(住宅用地)・固定資産税評価額 20万円/㎡の場合●

①評価額を面積で按分

1㎡あたり評価額:20万円

小規模住宅用地(200㎡):200㎡ × 20万円 ≒ 4,000万円

一般住宅用地(20㎡):20㎡ × 20万円 ≒ 400万円

②課税標準額に軽減を適用

小規模住宅用地(200㎡):4,000万円 × 1/6 ≒ 667万円

一般住宅用地(20㎡):400万円 × 1/3 ≒ 133万円

合計課税標準額 ≒ 800万円

③税額計算

固定資産税:800万円 × 1.4% ≒ 11万2,000円

都市計画税:800万円 × 0.3% ≒ 2万4,000円

合計 ≒ 13万6,000円/年

※土地の固定資産税評価額は、主に 公示地価や路線価を基に算定されます。実勢価格(売買相場)の約70%程度が目安です。

3-5. 実際に固定資産税を計算してみよう:計算のポイントと注意点

固定資産税の計算では、評価額や面積、適用される軽減措置を正確に理解しておくことが重要です。

特に建物については、軽減対象となるのは1戸あたり120㎡までであり、それを超える面積には軽減措置が適用されないため、計算時には面積を按分して扱うことが基本となります。

土地についても「住宅用地の特例」が適用されるかどうかで税額が大きく変わります。住宅が建っていない土地(更地)にはこの特例は適用されません。また、複数戸の住宅や二世帯住宅の場合、建物1戸ごとに小規模住宅用地の200㎡までが軽減対象になるため、戸数によっても取り扱いが異なります。

また、評価額と課税標準額の違いにも注意が必要です。固定資産税は評価額そのものではなく、各種の特例や軽減後の「課税標準額」に税率をかけて計算されます。そのため、評価額を見ただけでは最終的な税額がわからないケースもあるので、課税標準額に着目する意識が大切です。

さらに、計算時には都市計画税が別途加算されます。固定資産税の軽減措置が適用されていても、都市計画税には原則として軽減がないため、支払い想定額に含めておく必要があります。

最後に、3年ごとの評価替えの影響も見逃せません。地価や建築コストの変動によって評価額が上昇すれば、軽減措置が終了したタイミングと重なって税額が大幅に増える可能性もあります。将来を見据えて複数年にわたるシミュレーションを行い、無理のない資金計画を立てることが大切です。

固定資産税は一度建てた住宅に長期間関わる税負担です。軽減措置を含めた制度の理解と、計算時の注意点を把握することで、安心してマイホームを維持・管理していくことが可能になります。

まとめ

固定資産税は、住宅を所有するうえで毎年必ず発生する税金です。建物や土地の評価額に応じて課税されますが、新築や長期優良住宅であれば一定期間軽減措置を受けられるため、制度の内容を正しく理解しておくことで負担を大きく抑えることが可能です。

固定資産税・都市計画税のほかに、住宅の維持費・メンテナンス費用、保険料なども含めて考えると、住宅取得後のランニングコストは意外と多くなります。

マイホームの維持には知識が必要です。税制度を味方につけて、無理のない住まいの管理を目指しましょう。

※参考リンク集(公式情報)

固定資産税や評価額の詳細は、各自治体の公式ページで確認できます。お住まいの地域やこれから住宅を建てる予定の地域の情報をぜひチェックしてみてください。