耐震とはここが違う!制振装置の効果とその選び方

2025. 05. 18 | 家づくりガイド |

「地震が起きたら、この家は本当に大丈夫かな…?」

日々の暮らしの中で、そんな不安を感じたことはありませんか? 特に家族を守る立場にある方にとって、“住まいの安全性”は決して見過ごせないテーマです。

現在、多くの住宅で耐震等級の確保が標準化され、“倒壊を防ぐ”性能は着実に進化しています。これはもちろん、とても重要な備えです。

しかし、構造が無事でも壁の損傷や家具の転倒により、日常生活が大きく乱れることもあります。特に繰り返す地震では、こうしたリスクが現実のものとなっています。

そこで注目されているのが、揺れそのものを軽減する「制振」という技術です。地震の衝撃を受け流し、被害の拡大を抑える“もうひとつの備え”として、今、広がりを見せています。

本記事では、制振装置の基本からその種類、そして導入によって得られる実際の効果まで解説します。

「倒壊を防ぐ家」から「安心して暮らし続けられる家」へ。

“備える”という発想に、「制振」という選択肢を加えてみませんか?

≪この記事を読んでわかること≫

●耐震構造は住宅の基本性能として重要だが、揺れそのものを抑える制振装置を組み合わせることで、より実効性の高い地震対策が実現できる

●制振装置により、建物の損傷や家具の転倒といった二次被害を軽減し、地震後も住み続けられる住まいを守ることが可能になる

●木造住宅との親和性が高く、新築はもちろん、リフォームや部分的な補強にも柔軟に対応できる

●耐震+制振という組み合わせで、“倒壊を防ぐ家”から“安心して暮らし続けられる家”へと住まいの価値が一歩進化する

目次

- 1. 1-1. 制振装置の基本的な役割と目的

- 2. 1-2. 制振・耐震・免震の違い

- 3. 1-3. 主な制振装置の種類と特徴

- 4. 1-4. 制振技術の進化

- 5. 1-5. どのような建物に適しているのか

- 6. 2-1. 耐震構造の基本と成り立ち

- 7. 2-2. 耐震と制振の違いと組み合わせの相乗効果

- 8. 2-3. よくある誤解と正しい知識

- 9. 2-4. 新築・リフォームにおける選択基準

- 10. 3-1. 地震エネルギーをどのように吸収するか

- 11. 3-2. 建物損傷・家具転倒リスクの軽減

- 12. 3-3. ウィンダンパーの特徴と効果

- 13. 3-4. evoltzの仕組みと実績

- 14. 3-5. 実際の導入事例に見る制振効果

- 15. 4-1. 木造住宅と制振装置の相性

- 16. 4-2. コストと性能のバランス

- 17. 4-3. 設置のタイミングと方法

- 18. 4-4. 将来を見据えた住まいづくりへのヒント

- 19. まとめ

1-1. 制振装置の基本的な役割と目的

地震が頻発する日本において、建物を地震の揺れから守るための技術として注目されているのが「制振装置」です。

制振装置とは、地震によって発生する建物の揺れを吸収・減衰し、揺れの影響を最小限に抑えることを目的とした装置です。主に構造躯体と連動して働く仕組みで、耐震構造のように「耐える」のではなく、「揺れそのものを和らげる」点が特徴です。

制振装置が導入されることで、建物の構造にかかる負担が軽減され、地震後の損傷や補修の必要性が大幅に低減されます。また、家具の転倒や窓ガラスの破損といった二次被害も抑えられるため、住まいの安全性が格段に向上します。

最近では、戸建住宅にも対応した小型で高性能な制振装置が開発されており、新築時だけでなくリフォーム時にも柔軟に導入可能になっています。

制振装置は今や高層ビルや公共施設だけの技術ではなく、私たちの暮らしを守るための“身近な防災設備”として定着しつつあります。地震のリスクを減らすためには、耐震構造だけに頼らず、制振という視点を取り入れることが必要不可欠です。

1-2. 制振・耐震・免震の違い

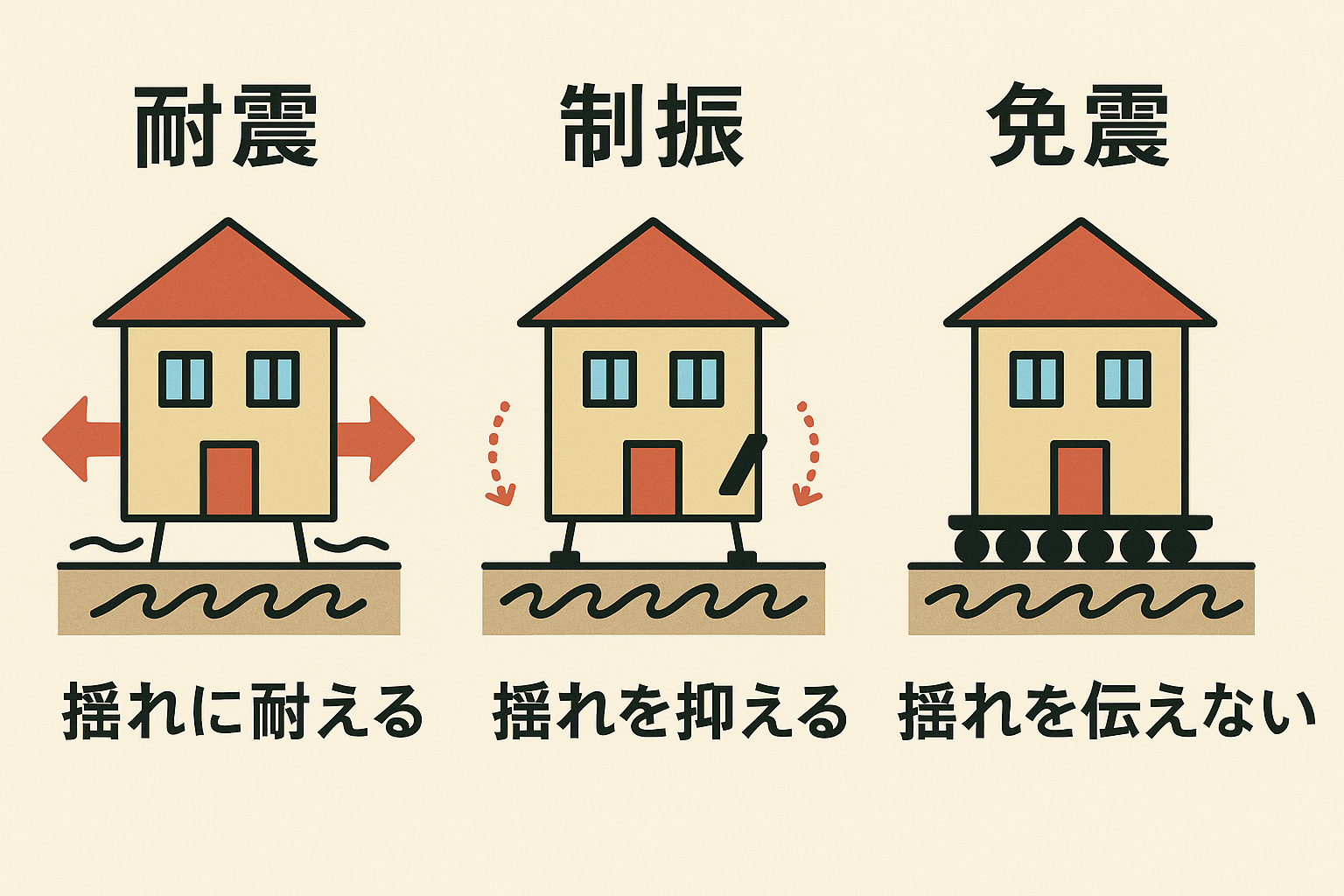

地震対策には大きく分けて、耐震・制振・免震の3つの手法があります。いずれも地震から建物や人を守ることが目的ですが、それぞれアプローチが大きく異なります。

まず「耐震」とは、建物そのものの構造を強化して、地震の力に「耐える」という考え方です。主に柱や梁、耐力壁などの強度を高め、地震による変形や倒壊を防ぎます。日本の建築基準法では、全ての建物に対してこの耐震性の確保が義務付けられています。

次に「制振」は、地震の揺れを吸収して建物への影響を軽減する技術です。制振装置を設置することで揺れを“逃がす”働きを持ち、構造体の損傷リスクを下げることができます。特に繰り返し発生する余震に強く、住宅や中層建築物で効果的です。

最後に「免震」は、建物と地盤の間に特殊な装置を設置し、地震の揺れそのものを建物に“伝えない”ようにする仕組みです。最も高性能な地震対策ですが、コストや設置条件の面で導入のハードルが高く、主に高層ビルや病院、公共施設に採用されています。

まとめると、「耐震=強くする」「制振=揺れを抑える」「免震=揺れを遮る」という違いがあります。

これらの技術は単独でも効果がありますが、耐震+制振、あるいは耐震+免震のように組み合わせて使うことで、より高い安全性が確保されます。現代の住宅設計では、それぞれの特性を理解し、住まいに適した対策を選ぶことが求められています。

1-3. 主な制振装置の種類と特徴

制振装置は構造や吸収方法の違いにより、主に「オイル系」「金属系」「摩擦系」「ゴム系(高減衰ゴム)」の4種類に分類されます。いずれも地震エネルギーを減衰させる目的は共通していますが、その仕組みや性能に違いがあります。

● オイル系ダンパー

内部のオイルの粘性によって地震エネルギーを吸収します。ピストンが動くことでオイルが抵抗力を生み出し、地震の加速度を緩和します。非常に滑らかで安定した減衰力が得られ、小さな揺れにも反応するため、高層から木造住宅まで幅広く活用されています。揺れを最大で30〜70%軽減する実験データもあります。

導入コストは住宅建築費の1〜3%程度で、比較的現実的な範囲です。

● 金属系ダンパー

鋼材の塑性変形(曲がる、へこむ)を利用して揺れを抑えます。繰り返しの揺れにも強く、強い地震に対しても安定した性能を発揮します。揺れの軽減率はおおむね40〜60%程度が目安とされています。

特に低層〜中層の建物で多く使用されており、コストパフォーマンスにも優れています。

● 摩擦系ダンパー

金属や樹脂の部材がこすれ合う摩擦力でエネルギーを吸収します。

構造がシンプルで施工しやすく、特に繰り返しの地震や余震に対して効果が高いとされ、30〜50%の揺れ軽減が期待されます。

省スペース・後付け設置・リフォーム補強に適したタイプです。

● ゴム系ダンパー(高減衰ゴム)

特殊なゴムの粘弾性で振動を吸収します。温度や経年変化に強く、長期的な性能の安定性に優れます。

製品によっては震度6強の地震でも構造損傷がゼロに抑えられた実例があり、信頼性が高い制振技術です。

コストは1〜2%程度で、分譲住宅などにも標準搭載され始めています。

これらの制振装置は、単独での使用だけでなく、建物の用途や構造に応じて組み合わせることで相乗効果を生む場合もあります。建物ごとの揺れ方の特性を見極めながら、最適な装置を選定することが重要です。

1-4. 制振技術の進化

制振技術は1980年代以降、大規模地震を教訓に急速に進化してきました。初期の制振装置は大型で高価なため、主に鉄骨造やRC造の高層ビル向けの対策でした。しかし現在では、技術の小型化とコストダウンにより、住宅向けに軽量・コンパクトな制振装置が多数登場し、戸建て住宅にも適用しやすくなっています。木造住宅への適応性が高まったことで、より多くの家庭で地震リスクに備えることが可能になりました。

さらに、自治体や住宅会社による街ぐるみの導入も進んでいます。分譲住宅に制振装置を標準搭載する取り組みでは、地域全体で揺れに強い街を実現。地震時の被害が抑えられるだけでなく、資産価値の維持にもつながると注目されています。

技術は進化を続けており、AIによって揺れの特性をリアルタイムに分析し、ダンパーの動きを最適化する新型制振装置も開発中です。近い将来、制振技術は住宅の“標準装備”としてさらに普及していくと予想されます。

1-5. どのような建物に適しているのか

制振装置は、構造や規模を問わずさまざまな建物に導入が可能です。かつては主に高層ビルや公共施設に使われていましたが、現在では戸建て住宅や集合住宅、商業施設など幅広く採用されています。

特に木造住宅との相性は抜群で、揺れに対して柔軟に動く木造の特性を活かし、制振装置が効果的に機能します。建物の変形や倒壊を防ぐだけでなく、壁のひび割れや建具の歪みといった損傷も軽減できます。都市部の狭小地や3階建て住宅など、揺れが集中しやすい建物において特に効果が期待されます。

また、集合住宅においても、建物全体の揺れを抑えることで上下階の被害を減らす効果があります。1階部分に制振装置を重点的に配置することで、上階への揺れの伝達を緩和し、全体の耐震性と住み心地を向上させることが可能です。

商業施設や医療機関、公共施設といった「機能を止められない建物」にとっても、制振装置は不可欠です。設備や什器の転倒を防ぎ、業務や診療の継続を可能にすることで、事業のBCP(事業継続計画)にも貢献します。

さらに、既存住宅への後付け設置も可能な製品が増えており、築年数が経った建物でも地震対策を強化することができます。旧耐震基準で建てられた住宅においては、耐震補強と合わせて制振装置を導入することが推奨されており、補助金や自治体支援が適用される場合もあります。

このように、制振装置はあらゆる建物にとって“柔軟で効果的な地震対策”となり得ます。新築時の設計から、リフォームや耐震補強まで、建物の状態や使用目的に応じた最適な制振導入が重要です。

太陽光発電のように、建物の高い位置に重いものがあると建物は振られることになり、体感震度は大きくなります。制振装置があれば、体感する揺れの大きさを小さくできるでしょう。

2-1. 耐震構造の基本と成り立ち

耐震構造とは、地震の揺れに「耐える」ことを目的とした建築構造です。建物の強度や剛性を高めて、地震時に倒壊や大きな損傷を防ぐことが基本的な考え方です。

日本では地震災害の多発を背景に、1978年の宮城県沖地震を契機に耐震基準が強化され、1981年には「新耐震基準」が導入されました。これにより、「建物が震度6強〜7程度の大地震に一度耐える」ことを前提とした設計が全国で義務化されました。

耐震構造の中核を担うのが、筋交いや耐力壁、剛床などの部材です。これらの要素によって建物の変形を抑え、倒壊を防ぎます。強固な骨組みを構成することで、揺れに「耐える」ための力を発揮するのが耐震の基本です。

しかし、耐震構造は揺れのエネルギーを“受け止める”だけで、吸収や逃がす機能は持ちません。そのため、建物は揺れに耐えながらも大きな力を受け続けることになり、繰り返す余震や中長期的な変形によって、構造にダメージが蓄積していきます。

耐震構造だけではカバーしきれない地震のリスクが明らかになったことで、補完技術として制振や免震の導入が注目されるようになりました。現在では「耐震+制振」「耐震+免震」など、複合的な対策が取られるケースが増えています。

とはいえ、耐震構造はすべての建物において最低限必要な安全基準であり、住宅設計の出発点であることに変わりはありません。そのうえで、より高い安全性や居住性を求めるならば、制振技術の活用が効果的です。

2-2. 耐震と制振の違いと組み合わせの相乗効果

耐震と制振はどちらも地震から建物を守るための技術ですが、目的と働き方には明確な違いがあります。

耐震構造は、柱・梁・壁など構造体の強度を高めて地震の力に「耐える」考え方で、建物の倒壊を防ぐのが主な目的です。現行の建築基準法において必須の安全対策であり、すべての建物の土台ともいえる技術です。

一方、制振構造は、地震の揺れそのものを吸収・減衰させて、建物にかかる衝撃を和らげる技術です。繰り返す揺れや中小地震への対応力に優れており、構造体だけでなく室内の被害や心理的ストレスも軽減できます。

この2つを組み合わせることで、それぞれの弱点を補完し合い、より高いレベルの地震対策が可能になります。

耐震構造が「倒壊を防ぐ」のに対して、制振構造は「暮らしを守る」役割を担います。

たとえば、制振装置を導入した住宅では、建物の変形量や加速度が30〜70%低減される事例もあり、地震後の補修費や避難リスクを大幅に軽減する効果が確認されています。

また、制振装置を取り入れることで、過剰な構造強化が不要となり、コストバランスの取れた安全設計が可能になる点も魅力です。

結論として、現代の住宅では「耐震+制振」のハイブリッド対策が新たなスタンダードになりつつあります。

揺れに耐えるだけでなく、抑えるという発想を加えることで、家族と暮らしをより強く守ることができます。

壁の中に隠れて、完成後は見えなくなる場所に制振装置が設置されています

2-3. よくある誤解と正しい知識

制振装置や耐震技術に関しては、一般的に知られていない点や誤解されている点が少なくありません。正しい情報をもとに判断することで、より合理的で安全な住まいづくりが可能になります。

まず多いのが、「耐震等級が高ければ、どんな地震でも安心」という誤解です。実際には、耐震等級は「建物が倒壊しない」ことを目的とした評価であり、室内の被害や揺れの体感の軽減までは考慮されていません。この部分を補うのが制振装置です。

次に、「制振装置は高価で、一般住宅には向かない」という印象を持つ方もいますが、近年では住宅用に特化した製品が増えており、導入コストも建築費全体の1〜3%程度に抑えられるケースが多く、十分現実的な対策となっています。

「地震の少ない地域だから不要では?」という声もありますが、日本全体が地震リスクに晒されている国土です。内陸直下型地震や海溝型地震など、いつ・どこで起こるか予測できないため、地域に関係なく制振対策を検討することが重要です。

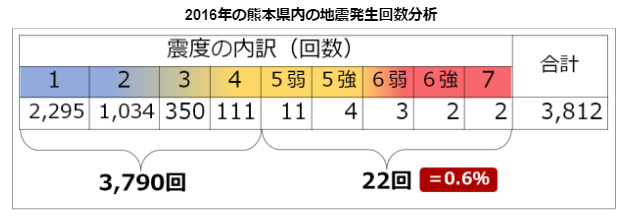

さらに、「一度の大地震に耐えられれば十分」という考えも見直されつつあります。実際に2016年の熊本地震では、震度7の地震が48時間以内に2度発生し、最初の地震に耐えた建物がその後の本震で大きく損傷するという事例が多数発生しました。繰り返す揺れに対する備えとして、制振装置の必要性がより明確になった出来事です。

このように、制振技術の本質を理解し、誤解なく正しい知識を持つことが、住宅の安全性と安心感を高める第一歩です。専門家と連携しながら、それぞれの家庭に合った地震対策を選ぶことが大切です。

「大地震」といっても前後では断続的な無数の小~中規模の揺れが発生しており、建物にはダメージが蓄積されていき、結果的に大地震が発生した場合に住宅の損傷を防げません。そのため、小さな揺れにも効果を発揮する制振ダンパーが必要になってきていると言えます。 ※画像:evoltz

2-4. 新築・リフォームにおける選択基準

地震対策の導入は、新築とリフォームで考え方やアプローチが異なります。それぞれの状況に応じて、最適な選択をすることが大切です。

新築住宅では、設計段階から耐震と制振をセットで計画することが可能です。耐震等級を高めるだけでなく、制振装置をあらかじめ構造に組み込むことで、効率よく揺れを抑えることができます。これは、設計・施工の自由度が高い新築ならではの利点です。

制振装置は、構造計画の段階で設計に組み込むことで、コスト面や施工面で効率的に導入できるメリットがあります。ただし、すべてのケースで構造計算に取り入れる必要があるわけではなく、耐震設計を補助する形で部分的に設置することでも、一定の効果が得られる場合があります。最近では、建物の特性に応じた柔軟な提案が増えています。

一方で、既存住宅では、耐震診断の結果を踏まえて制振装置の導入を検討することが一般的です。特に1981年以前に建てられた“旧耐震基準”の住宅では、耐震補強とともに制振装置を組み合わせることで、より高い安全性が確保できます。

リフォームの場合でも、壁内部に収まるコンパクトな制振装置が多く開発されており、外観や居住性を損なわずに導入できます。工期が短く済む点や、住みながら施工できるケースが多いのも魅力のひとつです。

どの方法が最適かは、建物の構造、築年数、立地、家族構成、そして予算といった複数の要素をもとに判断する必要があります。設計者や工務店と相談しながら、生活スタイルや将来計画に合った制振対策を選びましょう。

3-1. 地震エネルギーをどのように吸収するか

地震が建物に及ぼす影響は非常に大きく、その力は瞬時に建物全体へ伝達され、大きな損傷や変形を引き起こす可能性があります。制振装置は、そのエネルギーを吸収・分散する役割を担い、構造の破壊を未然に防ぐ働きをします。

たとえばオイルダンパー型の装置では、ピストンが移動する際に内部のオイルが流動し、その粘性抵抗によって地震エネルギーを熱エネルギーへと変換します。これは、まるで「衝撃をやわらかい液体で包み込む」ようなイメージです。

金属系や摩擦型ダンパーでは、物理的な変形や摩擦によってエネルギーを消費します。構造そのものを変形させてエネルギーを受け止めるため、柱や梁など主要構造体へのダメージを軽減する効果が期待できます。また、ゴム系ダンパーは、ゴムの弾力で揺れを吸収し、寒さや熱さにも強く、長く安心して使えます。

制振装置は揺れの「速度」や「方向」に対しても反応し、揺れのピークを抑えて建物全体の揺れをなだらかに変化させることができます。これにより、構造材の損傷を防ぐと同時に、家具の転倒などの生活被害も抑制できます。

このように制振装置は、地震エネルギーを建物全体で受けるのではなく、「吸収し、逃がす」技術です。構造の耐久性を高めるだけでなく、生活空間としての安全性と快適性を守るためにも、極めて重要な装置であると言えます。

3-2. 建物損傷・家具転倒リスクの軽減

地震時に起こる被害の多くは、家具の転倒や壁のひび割れ、建具の歪みなど「構造以外の被害」です。制振装置は、建物の揺れを緩和することで、こうした二次被害を大幅に減らす効果があります。

具体的には、加速度の抑制によって棚の上の物が落ちたり、冷蔵庫が転倒したりするリスクを軽減でき、室内でのケガや避難の妨げを防ぐことができます。特に夜間や高齢者・子どもがいる家庭では重要な安全対策です。

また、地震後の生活の継続性という面でも、制振装置は役立ちます。家具が倒れず、建物に大きな損傷がなければ、避難所に頼ることなく、自宅で安全に暮らしを続けられる可能性が高まります。修繕コストの面でも大きなメリットとなります。

制振装置は「建物の安全性を支える見えない盾」として、地震への備えとして確かな実効性を持っています。被害を受けたあとの生活を守るという意味でも、非常に有効な選択肢です。

3-3. ウィンダンパーの特徴と効果

ウィンダンパーは、日本の木造住宅向けに開発されたオイル系制振装置で、内部に封入された特殊オイルの粘性を利用して地震エネルギーを吸収する仕組みです。

ピストンが動くことでオイルに抵抗力が発生し、その粘性によって建物の揺れを滑らかに減衰させます。小さな揺れにも反応しやすく、繰り返す余震にも対応できる安定性が評価されています。

振動実験では、ウィンダンパーを設置した住宅で地震時の加速度や変位が30〜60%低減される効果が確認されています。

さらに、ウィンダンパーは施工性にも優れており、壁内に設置できるコンパクト設計で、見た目や居住性に影響を与えないという点でも評価されています。リフォームや部分補強にも対応しやすく、幅広い住まいに導入可能です。

加えて、日本製であることから、国内の気候条件や建築慣習に合った設計がなされており、温度依存性が少なく、メンテナンスフリーで長期間にわたって安定した性能を維持できます。

このように、ウィンダンパーは住宅用制振装置として高い実績と信頼性を兼ね備えた製品です。木造住宅の揺れ対策において、最もバランスの取れた選択肢の一つといえるでしょう。

3-4. evoltzの仕組みと実績

evoltz(エヴォルツ)は、自動車のショックアブソーバー技術を応用したオイルダンパー型制振装置で、ドイツ技術と日本の住宅ニーズを融合させた高性能製品です。

最大の特長は、可変減衰力を備えた構造にあります。これは、揺れの大きさやスピードに応じて制振力を自動的に調整する仕組みであり、小さな揺れには繊細に、大きな揺れには力強く反応します。

この高度な制御により、evoltzは最大70%の揺れ軽減効果を発揮することが可能です。振動台実験では、建物の変形や加速度が大幅に抑えられる結果が得られており、特に木造住宅での評価が高くなっています。

また、evoltzは壁内に収まるスリム設計で、設計の自由度を損なうことなく高性能を実現しています。

耐久性の面でも優れており、温度変化や経年劣化にも強く、長期間にわたって安定した性能を保持します。施工後のメンテナンスもほとんど不要で、住宅向けに非常に適した構造です。

evoltzを導入した住宅では、東日本大震災や熊本地震などの大地震でも高い耐震・制振効果が実証されています。被害が少なく、住まい手からの満足度も非常に高いことが、製品の信頼性を裏付けています。

なお、evoltzは金物計算の際に所定の引き抜き力を考慮して計算を進める必要があります。そのため、構造計算等実施前の設置検討が重要となります。

3-5. 実際の導入事例に見る制振効果

制振装置の効果を実感するには、実際の地震での使用実績を見ることが非常に参考になります。

たとえば、宮城県で東日本大震災を経験した木造住宅では、ウィンダンパーを導入していたことで震度6強の揺れを受けながらも構造損傷が見られず、家具の転倒も最小限にとどまりました。周囲の家と比較して、生活をそのまま継続できた点が大きな違いです。

熊本地震では、前震・本震・余震が繰り返し発生した中で、制振装置を設置していた住宅が損傷を最小限にとどめたという事例が多数報告されています。「耐震」だけでは防ぎきれなかった“繰り返す揺れ”への対応として、制振の有効性が再認識されました。

また、クリニックや福祉施設などでは、診療・運営を止めないことが求められます。ある医療施設では、制振装置の導入によって地震後も設備が稼働し続け、患者対応に支障をきたさなかったという報告がありました。

近年では、分譲住宅地において全戸に制振装置を標準搭載する事例も見られます。これにより、地震時における住民の安心感が高まり、地域全体の防災意識や資産価値の向上にもつながっているという評価があります。

制振装置は、建物を守るだけでなく、「暮らしを守る」ための技術です。被害を受けた後にどう過ごせるか、という“その後”までを支える安心が、導入の決め手となるケースが増えています。

4-1. 木造住宅と制振装置の相性

木造住宅は日本の住宅の主流であり、制振装置との相性が非常に良い構造です。軽量でしなやかな構造を持つ木造住宅は、地震時に柔軟に揺れる特性を活かし、制振装置の性能を最大限に引き出すことができます。

木造住宅は変形しやすいという特性を持ちますが、それは裏を返せば、揺れを吸収する制振装置が効果を発揮しやすい構造でもあるということです。特に余震や中小規模の揺れに繰り返し対応できる点が、安心につながります。

また、設計の自由度が高い木造住宅は、制振装置の設置位置や構成を柔軟に計画できるため、美観や生活動線に影響を与えずに対策を施すことが可能です。新築だけでなくリフォームや増改築でも対応しやすく、導入のハードルは低くなっています。

特に高齢者や子育て世代の住まいにおいては、家具の転倒や扉の開閉不良といった二次被害を防ぐためにも、制振装置の導入が大きな安全対策となります。命と暮らしを守る住宅設計において、制振は重要な選択肢です。

結果として、木造住宅は制振対策の効果が実感しやすい構造形式です。構造体の長寿命化、修繕費の抑制、安心感の向上など、多くのメリットを生む要素として、これからの標準装備として定着していくことが期待されます。

4-2. コストと性能のバランス

制振装置を導入する際、多くの方が気にするのは「費用に見合う効果があるのか?」という点です。ここでは、費用対効果の視点から制振装置を見てみましょう。

一般的に、木造住宅への制振装置の導入コストは建築費の1〜3%程度とされています。これは数十万円規模で済むケースも多く、免震構造と比べても非常にリーズナブルです。

一見すると「追加費用」に思われがちですが、地震後の修繕費や仮住まい費用、仕事や学校の中断リスクを考えると、その価値は十分にあります。制振装置は、いわば“保険”に近い役割を果たします。

また、近年は多様な価格帯・仕様の製品が登場しており、建物規模や構造に応じた選択がしやすくなっています。最小限の本数で効果を得られる製品もあり、コストと性能のバランスを取りながら導入できる点も魅力です。

さらに、新築時に計画的に組み込むことで、後付けよりも施工がスムーズで工事費を抑えられるというメリットもあります。反対にリフォームでの設置には多少の制限や追加費用が発生するため、早めの計画がコスト面でも有利です。

制振装置は単なる“出費”ではなく、将来に備える“投資”と捉えることが重要です。家族の安全や生活の継続性を守るという観点からも、コストに見合うだけの確かな効果が期待できる技術といえるでしょう。

4-3. 設置のタイミングと方法

制振装置の効果を最大限に発揮するためには、「いつ・どこに・どう設置するか」が非常に重要です。ここでは、新築とリフォームでの導入の違いや、設置箇所のポイントを整理します。

新築住宅では、設計段階から制振装置を計画的に組み込むことが可能です。これにより、構造との整合性を取りながら、最適な場所に効率よく設置できます。結果として、コストと施工のバランスが取りやすくなります。

一方で、既存住宅の場合は、耐震診断や補強工事とあわせて制振装置を導入するケースが一般的です。最近では、壁を壊さずに設置できる後付けタイプも登場し、リフォームの選択肢としても現実的になっています。

設置箇所は、揺れが集中しやすい「柱と梁の接合部」「壁内」「階と階の境界」などが基本です。構造全体のバランスを考慮して、専門家が設置位置を判断します。

また、工期や住環境への影響も考慮する必要があります。新築では他の工事と同時進行できますが、リフォームでは部分解体が必要になるケースもあるため、事前に工期や施工方法を確認しておくことが大切です。

制振装置は、「必要になったときに設置するもの」ではなく、“今から備えておくべき住宅性能”として計画することが望まれます。地震は予測できないからこそ、早めの準備が安全な暮らしを支える鍵になります。

4-4. 将来を見据えた住まいづくりへのヒント

これからの住宅には、単なる耐震性能だけでなく、地震後も住み続けられる“レジリエンス”の視点が求められます。

制振装置はそのカギを握る技術です。揺れを減らすことで構造だけでなく室内の安全も守り、被災後の生活をスムーズに再開できる住まいづくりが可能になります。

また、高齢化社会や共働き世帯の増加など、住宅に求められる価値が多様化する中で、家族の安全と安心を“見えない部分”で支える制振装置はますます重要な設備となっています。

デザイン性や省エネ性能と両立できる点も魅力です。壁内に収まるタイプが多く、設計や外観の自由度を損なうことなく、性能向上を図れるのも大きな利点です。

加えて、将来的なリフォームや住み替えを考慮しても、制振装置を導入することで住宅の資産価値を維持・向上させることができます。家族のライフステージの変化に対応する“柔軟な住宅性能”として活用できます。

これからの時代、「地震に備える」ことは特別な選択ではなく、日常的な住まいの標準装備になるでしょう。制振装置は、その第一歩として取り入れるべき価値ある技術です。

まとめ

本記事では、制振装置の基礎知識から実例、設計への活用までを詳しく解説してきました。

制振は耐震とは異なり、「揺れそのものを減らす」ことで建物の被害を軽減する技術です。木造住宅との相性も良く、地震が多い日本において有効な備えとなります。

制振装置は実際の揺れを30〜70%軽減する効果が確認されており、新築はもちろん、既存住宅にも後付け可能な柔軟性を備えています。

導入費用は建築費全体の1〜3%程度とされており、災害後の修繕費や避難コストを考えれば十分に合理的な投資といえるでしょう。安全性と快適性の両立が可能になる時代において、制振は“見えない安心”を支える装備です。

これからの住まいづくりは、「耐える」から「揺れに備える」へ。制振装置の導入は、その第一歩です。地震に強く、暮らし続けられる家を目指すなら、今こそ積極的な導入を検討すべき時代です。